Por Sergio J. Monreal

La manifiesta cercanía entre las películas ‘Celos’, rodada por el ruso Arcady Boytler en 1935, y Él, rodada por el aragonés Luis Buñuel en 1952, admite y acaso demanda disponerlas a manera de díptico, para contemplarlas una en razón de la otra, y a ambas en razón de algo que queda más allá de ellas, pero que ambas ayudan ejemplarmente a intuir: una línea de unión entre dos travesías creadoras independientes, que así nos recuerdan hasta qué punto la mirada del cine corresponde al atisbo de la hebra individual de cada cual como parte de un unitario tejido común.

Luis Buñuel arriba a México en 1949, a más de una década de que Arcady Boytler cerrara el punto más alto de su producción con cintas tales como La mujer del puerto (1933) o Águila o Sol (1937), y cinco años después de que pusiera punto final a su carrera como director con la cinta Amor prohibido (1944). Así que no tocará a ambos convivir como colegas en activo. Sin embargo, rara vez consagrará Buñuel desde la pantalla un margen de interlocución directa proporcional al que existe entre Celos y Él; algo que sin duda termina por resultar bastante más que un simple guiño.

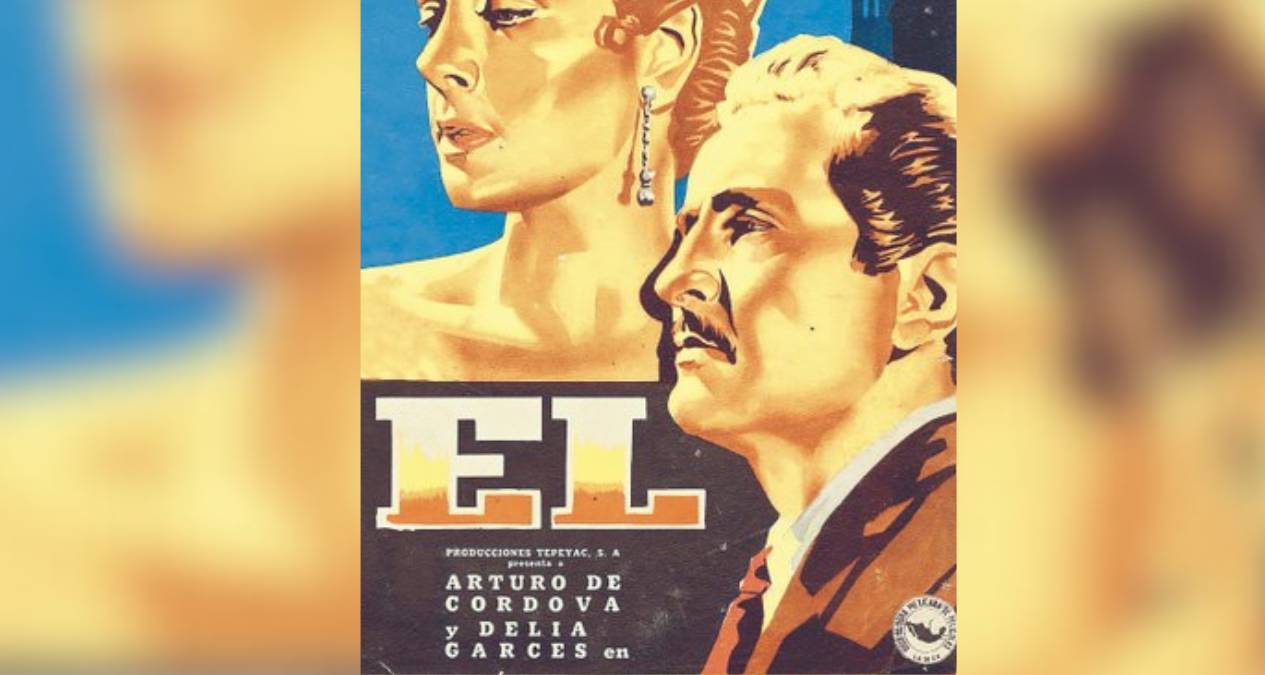

En la cinta de 1952, Francisco Galván (Arturo de Córdova) halla su oscuro objeto del deseo durante la ceremonia católica del lavatorio de pies. Su contemplación del beso ritual del sacerdote a los pies descalzos de los niños que hacen las veces de apóstoles se prolonga hasta los pies calzados de los feligreses que asisten a la misa, entre los cuales descubre los de una mujer (Gloria, Delia Garcés) que de inmediato llama su atención, lo inquieta y lo perturba, si bien inquietud y perturbación son dos ingredientes que presiden la pantalla desde la primera imagen.

El talento de Buñuel para recrear la complejidad y los matices de una atmósfera, trascendiendo la elemental tarea de ilustrarla con mayor o menor mérito técnico a través de una locación o un decorado, se manifiesta en este caso como repaso global a la intrincada gama de tonalidades que se conjugan al interior de una iglesia durante la celebración de un oficio ritual. Análogo tratamiento consagra Arcady Boytler al hospital donde Armando Torrescano (Fernando Soler) lleva a cabo la cirugía de Irene (Vilma Vidal), su respectivo objeto de deseo, para salvarle la vida hacia el comienzo de Celos. Allá, en la iglesia, una barroca densidad colma al espectador emotiva y sensorialmente con cánticos, formas, actitudes y presencias, como introducción al opresivo fervor que Francisco Galván padece y es. Acá, en el hospital, una desnudez demorada y fría, así en los espacios y sus enseres como en la disposición de enfermeras y médicos alrededor de la convaleciente: un vacío y un silencio que bien pronto se nos revelarán como puntual expresión del alma del doctor Torrescano.

La iglesia y el hospital. Instituciones y edificios que se arrogan una autoridad incontestable como depositarios de la salud y del bien, pero que bajo su intachable fachada esconden corrosivas inercias, diferidos pendientes e irresolubles contradicciones, y que en ambas cintas acaban por adquirir corporeidad humana a través de estos dos personajes, ahondando la inquietud que por lo habitual se asume están destinados a sosegar.

Francisco Galván se presenta ante nosotros de inicio como modelo de varón cristiano sin tacha. Sin embargo, hacia el punto culminante de su drama volverá al templo y hará resonar su voz desde el campanario en los más corrosivos términos, para finalmente encontrar ante el altar el rebase de la última compuerta que mantenía sus demonios a buen resguardo del ojo público: imaginando ser causa de burla para todos los concurrentes, se arroja sobre el sacerdote (Carlos Martínez Baena) y trata de estrangularlo.

Durante las primeras escenas de Celos, la pericia, la entrega y la seguridad del eminente médico Armando Torrescano, así tras el estetoscopio de auscultador como tras el escalpelo de cirujano, establecen una suerte de armoniosa continuidad con las estancias y el instrumental de la clínica a su cargo. Luego, hacia el último trecho de la cinta, convertido ya en carne de institución psiquiátrica, el doctor vuelve a ese mismo recinto para destrozar los cristales, arrojar al piso frascos, bandejas y jeringas, arrebatarle a un inválido sus muletas con el fin a romperlas y luego amagar valiéndose de ellas la inmolación de una niña que convalece en su cama.

La película de Arcady Boytler marcó el debut cinematográfico de Arturo de Córdova, quien interpreta en ella a Federico, joven y devoto discípulo del doctor Torrescano. Será Federico quien sirva a éste como detonante para desatar su pasional infierno.

En el origen fue la duda

Arcady Boytler no condesciende brindar ningún acto, gesto o detalle que autorice a afirmar de manera tajante que Federico está traduciendo su nítido interés por Irene en instrumentación de una material estrategia para ganar su favor. Pero, en idéntica proporción, jamás deja tampoco de acentuar aquí y allá guiños que le legitiman plena verosimilitud a la sospecha. Si en términos mayoritarios los comentaristas se han decantado por dictaminar los celos de Armando Torrescano como un delirio sin fundamento (“el triángulo amoroso imaginado en falso por el doctor”, despacha Emilio García Riera), lo cierto es que el realizador ruso conduce su cinta con la pericia necesaria para que el espectador, al igual que Torrescano, no se halle en condiciones de saber y prevalezca sostenido en la duda. Dicho margen de duda preside en toda oportunidad la actitud de Federico ante Irene y ante los celos de su maestro, y autoriza postular viable la obra de un paciente y discreto artesano, anticipo del que el propio Arturo de Córdova interpretaría diecisiete años más tarde.

Francisco Galván afecta un aire de pasiva caballerosidad y absoluta inocencia cuando instrumenta los oficios necesarios para primero trabar contacto con Gloria, y luego apartarla del compromiso matrimonial que la une con el ingeniero Raúl Conde (Luis Beristáin), amigo suyo desde la infancia. La misma actitud, la misma expresión y el mismo rostro que en Celos. A cada paso, las piezas del rompecabezas que van aproximándolo a Gloria parecerían para un ojo no advertido ensamblarse por sí solas de modo fortuito. Pero aquí, a diferencia de lo que ocurre con Federico, cuyos pensamientos e intenciones nos resultan del todo inescrutables, asistimos de primera mano a la esmerada aplicación que las dispone y al irrefrenable impulso que las manipula. Aplicación e impulso que Gloria reconoce desde el comienzo en idéntica proporción a la nuestra (“¿será posible que haya sido usted capaz de preparar todo esto?”, interroga a Francisco).

La objeción apenas argumental de que los perfiles entre los protagonistas de ambas cintas no coinciden, de que en términos anecdóticos Francisco Galván no es Federico, palidece minucia apenas advertimos con claridad el hecho de que podrían serlo perfectamente. Francisco Galván no es médico, sino un hombre acaudalado que vive de sus rentas. ¿Pero acaso los rasgos de su cara no son los mismos de aquel joven, curtidos por un plazo suficiente para cuajar como propia la obsesión que a su hora se le pasara en estafeta? No resulta ilícito ni inverosímil plantear una continuidad de identidades entre el Federico de Celos y el Francisco Galván de Él.

Durante la primera de ambas películas, el joven rostro de Arturo de Córdova asiste punto por punto a la gradual postración de su mentor, sin revelarnos en momento alguno lo que realmente piensa, a menos que demos por buenas sus reiteradas y convencionales frases de circunstancias. Tras una suerte de parpadeo, al arrancar Él ese idéntico rostro madurado por el tiempo comienza a revelarnos en sí la misma obsesión que otrora propiciara en Torrescano, aunque administrada ahora con un talento que el infortunado médico no tuvo ocasión de depurar.

La (im)posible posesión absoluta

A Armando Torrescano, la advertencia de los inmemoriales veneros que nutren su desolación lo abisma y arrebata. Se convierte en ejecutor de una fuerza que no pueda graduar ni encauzar. Francisco Galván, ejecutor de esa misma fuerza, no goza de venia para controlarla, pero sí para dejarse controlar y conducir por ella con plena, luciferina lucidez; abraza los celos como una misión sagrada, cuya meta final consistiría en poseer a Gloria de modo definitivo, total. No le bastaría tenerla atada y amordazada de modo permanente, ni llevar a cabo el atroz remiendo que concibe la última noche de su vida matrimonial antes de que ella escape. Recordemos que al cumplimentar su noche de bodas en el vagón dormitorio de un tren, se afanó tratando de averiguar en quién pensaba, rechazando con virulencia la respuesta natural y obvia (“¿cómo en quién?, en ti, Francisco”). Sólo cabía una respuesta posible: Gloria estaba pensando en otro, en el otro, en Raúl. Y, sin embargo, quizá la más lacerante inquietud de Francisco no radique en la opción de que esa noche Gloria pensara en otro que no fuera él (que no fuera Él), sino en el hecho de no poder saber y poseer con plena certidumbre lo que fuese que Gloria estuviera pensando.

DB